装置の校正は頻繁に行うものではないので表計算とかササっとLabVIEWでプログラムを書いて係数を求めたりすることが多いと思います。分光器の場合は既知の光源をいれてピークの位置を数点確認して一次回帰をすればOKでしょう。

時間に余裕のある時はLabVIEWプログラミングの練習を兼ねて手軽に使えるアプリにしてみるのも良いかもしれません。

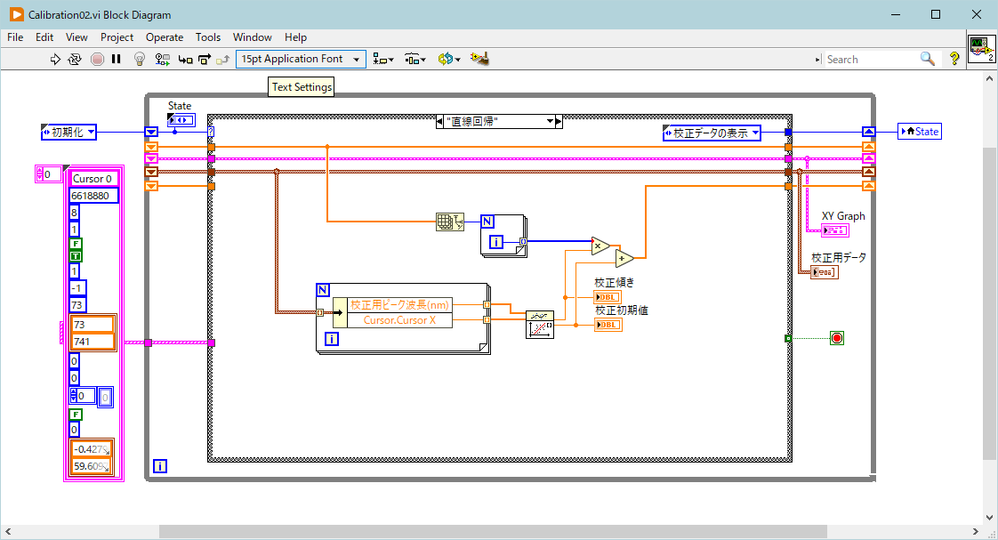

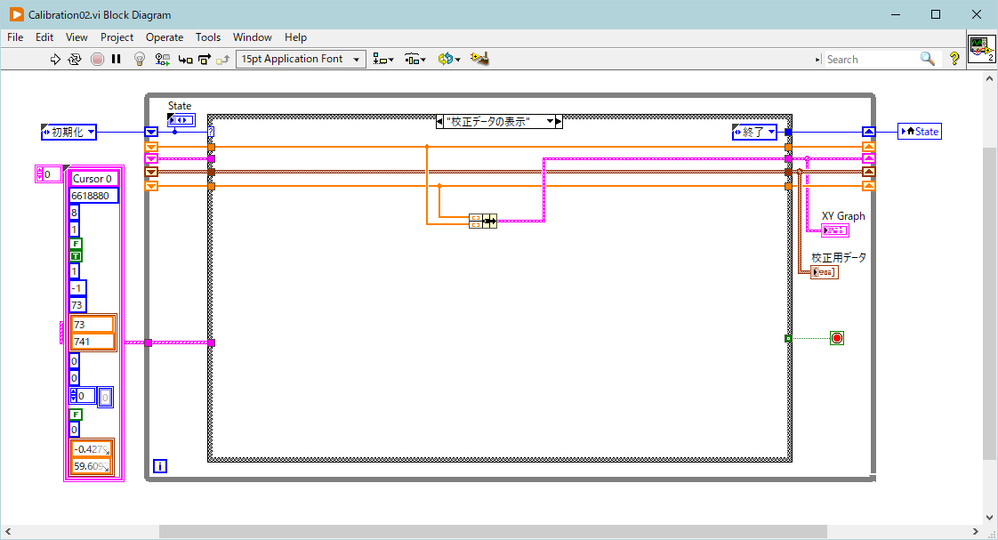

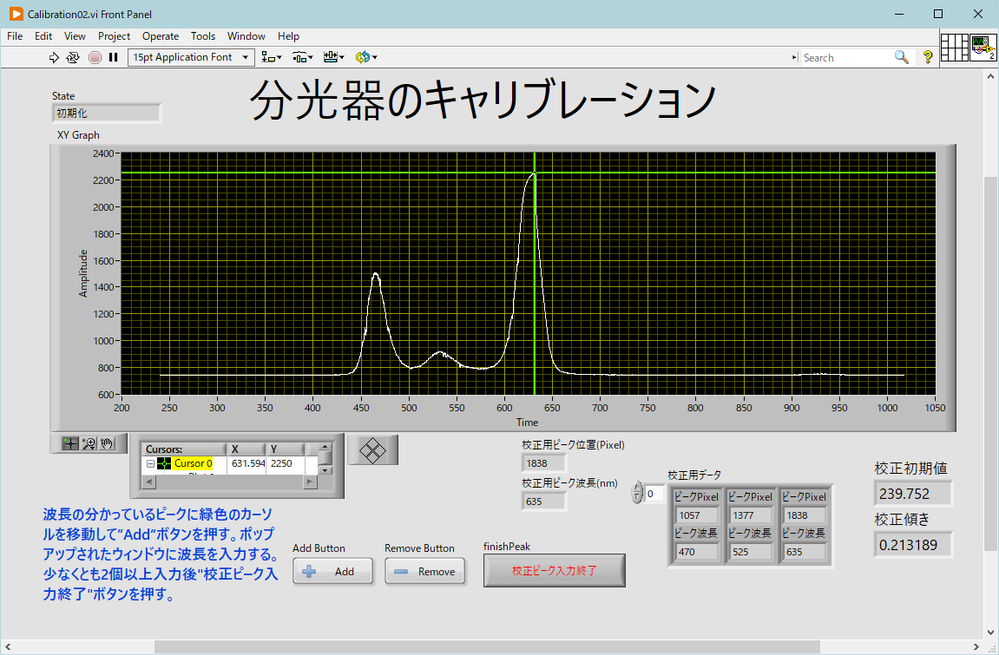

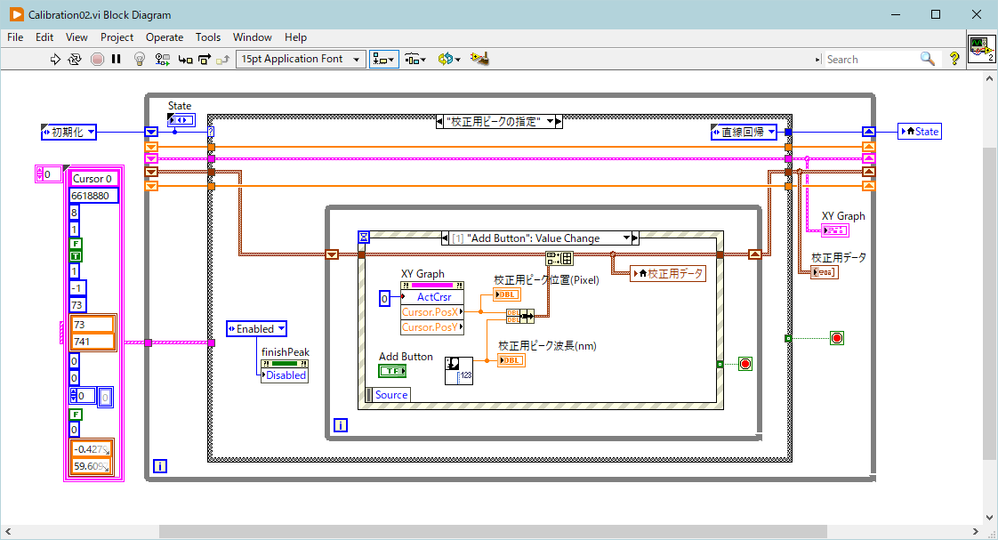

XYグラフにファイルのデータを表示してカーソルでピークを指示して校正の波長を入力します。

RGB LEDのOSTA5131Aを使いましたので、左のピークが470nm、中央のピークが525nm、右端のピークが635nmです。

データファイルはrgb3.csvという名前で添付しました。

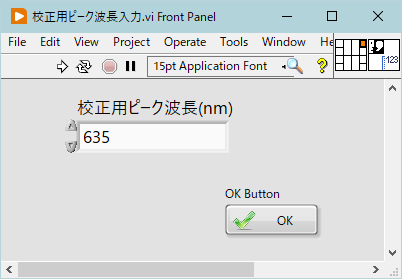

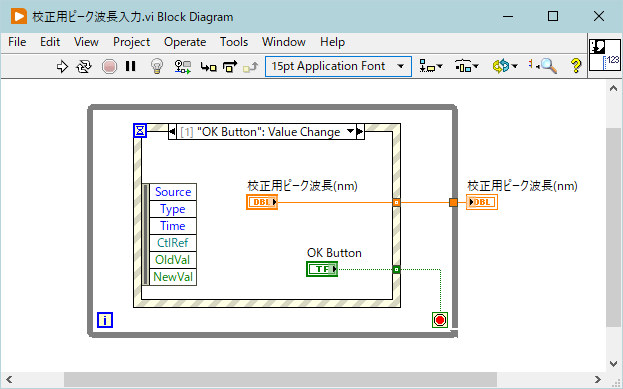

ここで構成に使う波長を入力します。